目次

医療DX推進体制整備加算とは?

医療業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、今後の医療機関の運営に欠かせない要素となっています。

特に、「医療DX推進体制整備加算」の取得は医療機関がIT技術を導入し、業務効率化やサービス向上を目指す上で重要な一歩です。

この加算を届出することで、医療機関はどのようなメリットを享受できるのでしょうか?

これから、医療DX推進体制整備加算の基本的な内容と、その取得によるメリットを分かりやすく解説します。

医療DX推進体制整備加算の概要

医療DX推進体制整備加算は、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として、2024年度の診療報酬改定において新設された項目です。

施設基準の届出が必要であり、初診時に月に1回に限り8点の算定が可能です。

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入することで、質の高い医療DXを推進しよう、という背景のもとで新設されました。

医療の質の向上と業務の効率化を図るため、国は医療機関がIT技術を導入し、医療DXを推進することを促進しています。

医療機関はこの施設基準を満たすことによって、医療DXに関連する取り組みに対する評価として加算の算定ができるようになります。

医療DX推進体制整備加算の算定要件

令和6年度の医科点数表には、下記の告示内容が示されています。

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。

ポイントとなる部分を太字にしましたが、ここでの重要な内容は以下の3点です。

- 施設基準の要件がある

- 初診を行った時に算定できる

- 月に1回までしか算定できない

また、通知の内容は下記のとおりです。

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り8点を所定点数に加算する。

さきほどの告示よりも具体的な内容が記載されており、全体像や評価の主旨はつかめるかなと思います。

次の解説に進む前に、念のため下記事項を確認しておきましょう。

- 初診料(診察料)の加算であり、月1回に限り算定ができる

- 再診時においては、加算の算定ができない

- 医療情報取得加算との併算定は可能

- 労災診療時でも算定は可能

届出するメリットとは?

加算を届出することで医療機関は業務の効率化を図るとともに、最新のIT技術を活用して患者サービスを向上させることができます。

従来の保険証確認時は、レセコンへの手入力がメインであり、また保険証も発行元である保険者によって情報の記載場所が異なる場合がありました。

それが、オンライン資格確認を導入することで、情報が表示される場所が固定されるため、必要な情報がどこにあるかが分かりやすくなります。保険証と高齢受給者証が実は同一カードとして負担割合が記載されている、資格の有効期限が分かりにくいところに記載されているといったケースでも、資格情報の確認を素早く行うことができます。

また、提示された保険資格情報が有効か無効かについて、即日判断できるようになります。

オンライン資格確認では、登録された資格情報が有効か無効かについてもすぐに確認することができるからです。

従来、有効期限が明記されていない保険証では、提示された保険証は有効なものとして資格情報を登録し、レセプトを作成・提出していました。その保険証が実は無効であった、ということは、レセプト提出後に判明することが当たり前でした。

したがって、誤った資格でレセプト請求した場合は、返戻されたレセプトの受領する、患者さんに連絡して新しい保険証の確認依頼をする、窓口の一部負担金の精算対応、正しい保険証情報でのレセプト請求をする、といったように、医療事務の負担がかなり大きいかったのです。

これらの手間が資格確認時に有効、無効の確認ができるため、患者さんへの案内もしやすくなり、窓口の精算業務やレセプトの再請求の件数の減少が期待できます。

医療DXを活用した医療機関では、業務効率の向上により医療スタッフの負担軽減が実現されており、その結果、患者満足度の向上につながることも期待できます。

国が進める医療DX

今後、医療機関はますます医療DXの推進が求められ、加算の届出がより重要になってきます。

厚生労働省は今後、より多くの医療機関に医療DXの導入を推進する方向で取り組みを進めています。そのため、早期に加算を取得し、体制を整備することは、医療機関の競争力を維持するためにも重要です。

診療報酬の設定だけでなく、必要な機器の導入に対して補助金を交付する事業も展開しており、医療機関が医療DXの体制を整備しやすいような環境がつくられています。

診療報酬制度もこれに対応する形で時限的に経過措置を設けるなど、医療機関が積極的に推進できるようになっています。

加算の届出に向けて取り組むことにより、医療機関は国の支援を受けやすくなり、スムーズにDX推進を進めることができます。

医療DX推進体制整備加算を取得するために必要な要件

医療DX推進体制整備加算を届出するためには、いくつかの施設基準を満たして届出をする必要があります。

しかし、要件は多岐にわたるため、何をどう準備すればよいか分からない医療事務の担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、届出のために必要な要件を整理し、チェックリスト形式で分かりやすく紹介します。

医療DX推進体制の組織づくりを確認

まずは自院の医療DXを推進する体制をチェックしましょう。

具体的には、担当者や担当部署など、誰が(またはどの組織が)中心に進めていくかを確認します。

施設基準担当者、医事課、システム情報室、事務長、システム導入プロジェクト等、医療機関によって中心になる人(組織)が異なりますが、主体的に動く人(組織)を決めることで責任を持たせ、確実にDXの導入・推進ができるようにします。

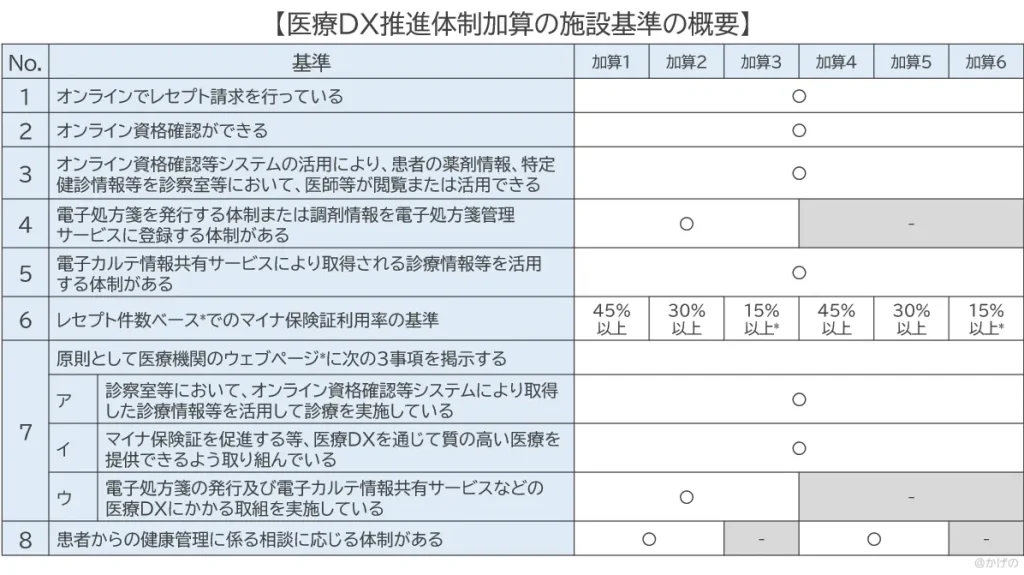

医療DX推進体制整備加算の施設基準

医療DX推進体制整備加算にはいくつかの施設基準があります。

加算によって満たすべき基準が異なりますので、自院がどの項目を満たしているか、確認しながら一緒にみてください。

加算1~加算6の6種類ありますが、大枠でみると電子処方箋への対応有無で変わります。

電子処方箋への対応ができれば加算1~加算3を、対応できていなければ加算4~加算6の施設基準を確認していくことになります。

また、マイナ保険証の利用率の基準に応じて加算が異なりますが、利用率の基準は加算1=加算4、加算2=加算5、加算3=加算6となっているため、電子処方箋への対応有無で加算の名称が異なるだけで、施設基準はほとんど同じと理解してよさそうです

※実際の届出時は厚労省や厚生局の最新情報や通知等を確認するようにしてください。

上記の表において、5.「電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制がある」と7.ウ「電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している」については経過措置があり、令和7年9月30日までは基準を満たすものとされています。

また、小児科外来診療料を算定している医療機関の場合、医療DX推進体制整備加算3及び6のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのを「12%」とすることができます。

1.オンラインでレセプト請求を行っている

オンラインでレセプト請求を行っていることが基準の1つになっています。

令和6年4月1日以降、オンライン請求が原則となっているので、この基準を満たしている医療機関は多いと思います。

これからオンライン請求を検討する医療機関の場合は、支払基金のウェブサイトにオンライン請求システムに係るサポート情報が掲載されているので参考にしてみてください。

2.オンライン資格確認ができる

システムの導入と顔認証付きカードリーダーの設置が必要です。

システムの導入については、まずはお使いのベンダーさんに確認することが推奨されます。

他の施設基準への対応にも影響しますが、電カルやレセコンの改修が必要になるケースがほとんどかと思います。

オンライン資格確認・オンライン請求に係る、医療機関等向けのポータルサイトがあります。導入事例や活用事例などもあるので、参考にしてみてください。

顔認証付きカードリーダーを増設する場合の助成金情報も掲載されています。

3.オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等を診察室等において、医師等が閲覧または活用できる

上記のカードリーダー設置とあわせて、診察室等において患者の薬剤情報や健診情報等を閲覧できる環境構築が必要です。

厚労省が資料を公開しているので、下記を参考にしてみてください。

「資格確認端末における診療情報の利用設定手順書」(令和7年1月、厚生労働省医政局)

ちなみにですが、動画での解説もあるようです。

マイナ保険証のカードリーダーでの認証時に、患者さんが情報の閲覧に同意をしないと医療機関側で情報を見ることができない点は注意が必要です。

4.電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制がある

これについては、厚労省が説明している通知があるので、下記をご参照ください(リンクが無効になっているものは私で貼り直しました)。

院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。

電子処方箋管理サービスへの登録等については、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)を参照すること。

ただし、当該加算を算定するに当たっては、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了する必要がある。なお、点検が完了した保険医療機関は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、その旨を報告すること。

(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)

(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサイト)

(医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)、事務連絡、令和7年2月28日、厚生労働省保険局医療課)

このあたりの対応もシステムベンダーに確認した方がよいでしょう。

そもそも現在使用しているシステムが対応できるか、対応できる場合はこれまでの違った操作が必要なのか(どのボタンを押せば電子処方箋の発行または引換番号が印字された紙の処方箋の発行ができるのか等)といった点を確認し、実務の運用にどのように取り込んでいくかを検討していくことになります。

なお、算定に当たっては厚労省が示す点検を完了し、その旨を報告することが記載されていますが、Google formで回答するようです(記事の執筆時点)。

ポータルサイトにリンクが掲載されているので、確認しておきましょう。

チェックリストの点検完了を報告した医療機関はリストで公開されることになっているようです(厚労省のサイト)。

自院の名称がリストに掲載されていれば、報告をきちんと行ったことが確認できますね。

参考までに電子処方箋の利用方法について厚労省が動画を公開しているので紹介しておきます。

5.電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制がある

こちらの診療情報も診察室等において、情報を閲覧、活用できる体制構築が求められます。

医師の診察する端末で情報を確認できるようにする必要がありますが、まずは自院のシステムが対応できるか、お使いのシステムベンダーさんに確認することがよいでしょう。

「電⼦カルテ情報共有サービス」とは、全国の医療機関などで患者さんの電⼦カルテ情報を共有するための仕組みのことを指します。

本記事では細かな解説はしませんが、厚労省がまとめているウェブページがあるので、コチラを参照ください。

対応しているシステムベンダーさんも紹介されているので、これから導入するシステムを探す医療機関さんも有益な情報を得ることができますよ。

6.レセプト件数ベースでのマイナ保険証利用率の基準

基本的には社会保険診療報酬支払基金が各医療機関に通知する「レセプト件数ベースのマイナ保険証利用率」を適用します。

実績に応じて算定できる加算が変わるので、毎月必ず確認しましょう。

適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが原則ですが、その前月またはその前々月の実績でもOKです。

つまり、適用月の6月前~3月前の実績で一番高い値を採用することができます。

例えば、令和7年8月診療分の加算を考える場合、令和7年5月の実績が原則だが、令和7年の3月と4月の実績で基準を満たしてればよいことになるので、結局のところは令和7年3月~5月のうち、一番高い実績でみて令和7年8月分の加算を算定することになります。

7.原則として医療機関のウェブページに3事項を掲示する

下記事項を掲示する必要があります。

ア:診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している

イ:マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる

ウ:電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの 医療DXにかかる取組を実施している

掲載する文言に迷ったら、既に届け出ている他医療機関さんのHPを参考にするのもよいと思います。

患者からの健康管理に係る相談に応じる体制がある

この基準は通常通りの診察をしてればクリアできるかと思います。

念のため先生にも共有しておきましょう。

医療DX推進体制整備加算の届出方法

医療DX推進体制整備加算を届出するためには、施設基準を満たした上で所定の書式を管轄の地方厚生(支)局への提出をする必要があります。

しかし、届出方法は複雑に思えることもあり、どこから始めるべきか迷うこともあります。

ここでは、手続きの流れを段階的に説明し、実務に役立つポイントを紹介します。

届出様式の準備

届出を始める前に必要書類を整備することが最初のステップです。

医療DX推進体制整備加算の届出には、医療機関内での体制の整備状況を中心とした情報が必要となります。

届出に必要な書類は、管轄の厚生(支)局のHPにて公開されています。

関東厚生局の場合は、別添7と様式1の6がPDFとWordファイルで公開されているので、使いやすい方法をダウンロードしましょう(リンクはPDF)。

印刷して手書きする場合はPDFを、PCで直接入力する場合はWordファイルでダウンロードすることを推奨します。

届出様式の提出方法

必要書類が整ったら、所定の届出書類を管轄の厚生(支)局へ提出することになります。

提出用1部のほか、控え用として1部用意をします。

提出は直接窓口でもよいですが、郵送でも受付しています。

開庁日時や提出にあたっての疑問点等がある場合は、各厚生(支)局さんに問い合わせをしましょう。

届出後の審査と結果通知受理

提出後は受理通知書をもらいましょう。

届出後は、審査が行われ、その結果が後日通知されます。

提出された書類をもとに、審査が行われます。無事に基準を満たしていると認められると、その旨の通知が届き、正式に加算を算定することができます。

届出後の審査は、提出された書類に不備がないか、医療機関が求められる施設基準を満たしているかを確認するために実施されます。

マイナ保険証の利用率が変わっても、届出は不要

マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないとされています。

つまり、マイナ保険証の利用率の実績によって加算1~3(または加算4~6)の満たす基準が変わっても、その都度届出直しは不要ということですね。

この通知は施設基準を管理する担当者からすると、かなり助かりますね、、、毎月書類を提出するのはすごく面倒です。

医療DX推進体制整備加算を算定するために押さえるべきポイント

医療DX推進体制整備加算を取得するためには、手続きや要件をしっかりと理解することが大切です。

しかし、いくつかの重要なポイントを見落とすと、加算を取得できない場合もあります。

ここでは、申請をスムーズに進めるために絶対に押さえておきたいポイントを紹介します。

組織体制の整備と担当者の明確化

加算を届出するには、まず医療機関内でDX推進体制をしっかりと整備し、担当者を明確にする必要があります。

クリニックでは事務長、病院では施設基準の担当者が主導することが多いです。

医療DXの推進を効果的に進めるためには、主担当者を中心に対応していくことが重要です。この担当者が全体の計画を管理し、各部署との調整を行うことが求められます。

システム・機器導入の計画と実行

医療DX推進体制整備加算の要件には、医療機関内で利用するシステムの導入が求められます。

システムの導入(または改修)計画と、その実行が必要であり、これには顔認証付きのカードリーダーや電子カルテなどの整備が含まれます。

他院の導入事例を知ることも有益な情報です。こちらに掲載されています。

利用率の考え方について

マイナ保険証の利用率 = 利用者数 ÷ レセプト件数 × 100

利用率の算出方法は「適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる」こととされていますが、「3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる」とされています。

つまり、算定月の6か月前~3か月前において、最も高い利用率に基づいて加算が決まることになります。

例えば、令和7年4月に加算1を算定する場合、令和6年11月、令和6年12月、令和7年1月の3月のうち、最も高い実績を採用することになります。

利用率は支払基金から毎月中旬頃にメールで通知されますが、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能とされています。

医療DX推進体制整備加算の届出後の運用について

医療DX推進体制整備加算を届出することがゴールではありません。

届出した後も、運用や維持管理が重要です。届出して終わりではなく、きちんと算定ができているか、施設基準を満たしているか、その後も継続的な運用が求められます。

ここでは、届出後に必要となる運用について解説します。

届出後の評価とフィードバック

加算の届出した後、定期的に運用状況を評価し、改善の余地がないか確認することが重要です。

具体的には、導入したシステムが有効に活用できているか、運用がスムーズにできているかといった視点で確認していきます。

問題点が見つかった場合、早急にフィードバックを行い、改善策を講じることが求められます。

届出後も継続的な改善が必要とされており、定期的な運用評価を行うことで、医療DXの推進体制が安定的に維持されます。

業務フローの見直しと最適化

医療DX推進体制整備加算の届出をした後、実際の業務フローを見直して最適化を図ることが求められます。

患者さんへの案内時に困ったことはないか、患者さんへの案内が適切にできているか、説明に問題ないかというように、細かく分けて見直しをすることが望ましいです。

定期的な医事課内の勉強会の中で、スタッフ全員で意見を出し合いましょう。

システム導入後も業務の最適化を進めることで、効率的な運営が実現し、さらに加算の継続受給が可能になります。

加算の届出後も運用の最適化は必要不可欠で、業務フローの改善が大きな影響を与えます。

院内教育とスタッフの意識改革

医療DXの推進体制整備を成功させるためには、スタッフの教育と意識改革が必須です。

医療DXの推進を実際に機能させるためには、医療スタッフ全員が新しいシステムやプロセスを理解し、積極的に参加することが大切です。

導入した機器を使いこなせているか、もっと効率的な業務はできないかといった見直しを行い、対策は院内運用を確実に遂行できるよう、スタッフ全員で共有を行いましょう。

医療DX推進体制整備加算を届出した後、システムや体制を運用し続けるためには、全員の協力が必要で、そのための教育と意識改革が欠かせません。

最新情報の収集

厚労省からは定期的に事務連絡が発出されます。

診療報酬や施設基準の取り扱い等に関する情報なので、常に情報の収集を行って対応していきましょう。

- 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)_令和6年9月3日

- 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)_令和6年9月27日

- 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)_令和7年2月28日

- 疑義解釈資料の送付について(その24)_令和7年4月25日

令和7年4月の改定内容

令和7年1月開催の中医協にて医療DX推進体制整備加算の見直しについて議論がされ、令和7年4月1月付けで改定がされることになりました。

何が変わるの?

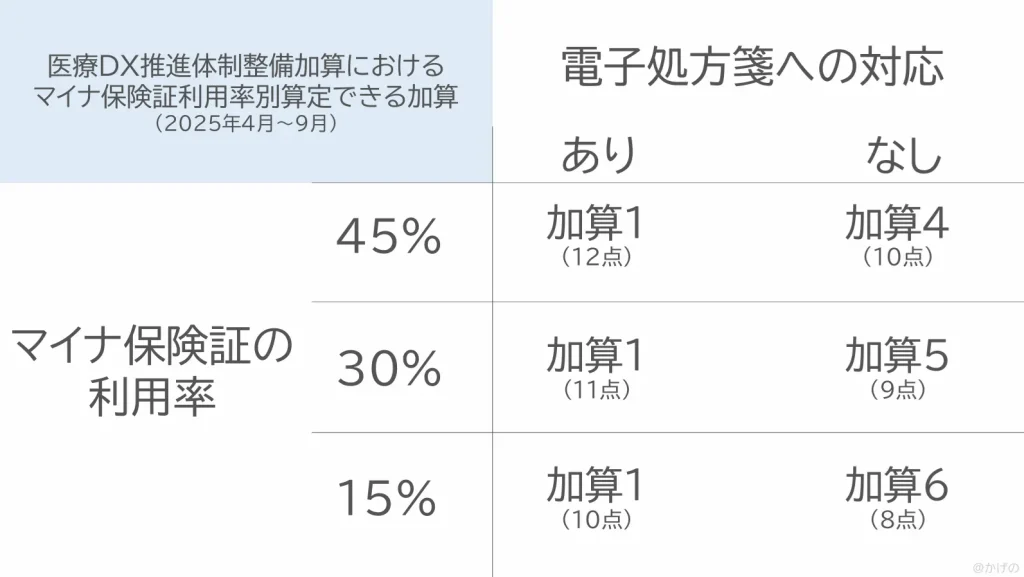

区分が増え、点数が変わることになります。

マイナ保険証の利用率を実績として3区分(加算1~加算3)に分かれていました。

しかし、マイナ保険証の利用率の基準を見直し、さらに電子処方箋への対応有無によって加算1~加算6の6区分へと増加します。

電子処方箋への対応ありの場合は加算1~加算3、対応なしの場合は加算4~加算6に分かれます。

※令和7年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、令和7年7月を目途に検討、設定するとされています。

届出直しが必要なケース

電子処方箋への対応して加算1~3を算定する場合は必要、電子処方箋への対応は未導入で加算4~加算6を算定する場合は不要です。

なお、利用率の実績要件を緩和して届出をする場合は、届出直しが必要となりますので、ご注意ください(令和7年4月1日~令和7年9月30日の間に限る)。

FAQ

1. 医療DX推進体制整備加算の申請にはどのような準備が必要ですか?

医療DX推進体制整備加算を申請するためには、まず、医療機関内にDX推進体制を整備することが求められます。専任の担当者やチームを決定し、業務に必要なITシステムを整備したり、運用体制を確認するなどの準備が必要です。

2. 加算を取得するために必要なシステムには何がありますか?

加算を取得するためには、顔認証付きカードリーダーや電子カルテ(電子処方箋への対応や電子カルテ情報共有サービスへの対応)等のシステムが必要です。

まずはお使いのシステムベンダーに対応可否を確認してみましょう。

対応が難しい場合は、対応可能なベンダーに問い合わせをしてみましょう。複数社に問い合わせをすることで機能や価格の比較をすることができます

3. 医療DX推進体制整備加算の届出後、どのように管理すればよいですか?

届出後は、施設基準を満たしているか毎月チェックしましょう。施設基準を満たしていない場合は届出を取下げする必要があります。また、マイナ保険証の利用率に応じて算定できる加算が異なるため、月次で数値を確認し、必要に応じてレセコンの設定を変更したり会計担当者間で情報共有することを推奨します。

4. 届出を行う担当者はどのような役割を担うべきですか?

担当者は、医療DX推進体制の計画・実行をリードする役割を担います。

加算取得に向けた準備から、システムの導入や運用まで、全体の進行を管理することが求められます。コミュニケーション能力や調整力も重要です。

まずは、施設基準のうち、満たしているものと満たしていないものを分け、施設基準をすべて満たすために何をすればよいかを整理してから動き出すことを良いと考えます。

5. 医療DX推進体制整備加算を取得した後、継続的な評価はどのように行いますか?

取得後も継続的に評価を行うことが求められます。運用状況を見直し、改善が必要な部分をフィードバックすることが重要です。定期的な評価を通じて、加算取得後の運用体制が円滑に進むようサポートしましょう。

6. 医療DX推進体制整備加算を取得するためにはどれくらいの時間がかかりますか?

準備には通常、数ヶ月から半年ほどかかることが一般的です。体制の整備、システムの導入、スタッフの教育などが必要で、施設基準を満たし、届出の準備が整ってから書類を厚生局に提出することになります。

7. 加算の取得後、医療機関のスタッフに求められる変更点はありますか?

加算取得後は、スタッフには新しく導入する機器の使用方法や業務フローの変更について教育を行う必要があります。また、システムや業務の進捗を常にチェックし、適切に運用するための意識改革も求められます。

マニュアルを作成し、新人さんでも確認しながら業務ができる体制が望ましいと考えます。

8. DX推進体制の整備にはどのくらいのコストがかかりますか?

コストは、使用する機器や台数等によって異なります。例えば、カードリーダーや電子カルテの改修、スタッフ教育の費用や保守費などがコストとして想定されます。事前に予算を設定した上で各社から見積書などをもらい、必要な項目に優先順位を付けながら選定することが重要です。

9. 医療DX推進体制整備加算を取得するメリットは何ですか?

医療DX推進体制整備加算を取得することで、医療機関内のデジタル化を進め、業務の効率化や医療の質の向上が期待できます。また、加算を届出することで、収益にもプラスになります。

10. 加算取得後、運用がうまくいかない場合の対策はどうすればよいですか?

運用がうまくいかない場合、まずは進捗評価を行い、問題点を特定することが必要です。

システムの調整やスタッフへの追加教育が必要な場合もあります。問題解決に向けて、担当者やチームで対策を講じることが大切です。

1人だけで進めるのではなく、関係者で話し合いながらより良い運用ができるように検討していきましょう。

まとめ

医療DX推進体制整備加算を取得するためには、適切なITシステムの導入と運用体制の整備が必要です。

そして、加算の届出には、担当者やチームが設置のほか、業務のデジタル化を進めることが求められます。そのため、届出前に必要な準備としてシステムの導入や職員教育を進め、運用体制を整えることが重要です。

もちろん、加算取得後も定期的な進捗評価と改善が必要であり、継続的にシステム運用を最適化することが重要です。

ここまでの内容をみると、いろいろと対応しなければならない印象があるかもしれませんね。

しかし、担当の方がやるべきことは大きく分けて下記の2つになるかなと思います。

- システムの改修・導入をベンダーに依頼し、導入に向けて進める

- ベンダー等から情報を収集し、院内運用を見直し・整備して職員に周知

医療DX推進体制整備加算を取得することで、医療機関の信頼性向上や業務効率化、患者サービスの向上が期待されているので、現在届出をしていない医療機関さんはぜひ検討してみてください。

なお、令和7年10月以降も医療DX推進体制整備加算は見直しが予定されており、内容については令和7年7月を目途に議論されるようです。

令和6年度診療報酬改定の経過措置が終了してからも頻回に改定が続き、都度の対応に追われてしんどいですよね。。。

地域への貢献として、医療事務のみんなで一緒に頑張っていきましょう!

下記の関連する記事もあわせてご覧ください。