インフルエンザの流行期には、「家族が感染してしまった」「職場の人が感染して休んでいる」といった状況から、タミフルなどの抗インフルエンザ薬を感染予防目的で処方することがあります。

インフルエンザに感染してない(検査もしてない)けれども薬を処方をすることになるわけですが、「レセプトの病名はどうしたらいいの?」「会計は保険診療扱いでいいのかな?」等々いろいろ気になる点がでてきますよね。

忘備録的にまとめたので、本記事が同じように対応に迷った医療事務さんのお役に立てれば幸いです。

- 抗インフルエンザ薬を予防的に処方したときの対応・請求方法が分かる

- 患者さんにどのように説明すれば良いのかが分かる

記事の執筆者はこんな人です。

冬がインフルエンザの流行時期と言われていますが、毎年のように「こういう時って会計どうするんだっけな…」と忘れてしまうので、まとめてみました。

目次

タミフルなどを予防目的で処方した場合の請求ってどうなるの?

結論から申し上げると、

「自費請求(自由診療扱い)」です。

保険適用はできません。したがって、関連する医療費はすべて自由診療扱いとして患者さんにお支払いをお願いすることになります。

医療機関によって費用が異なるかと思いますので、自院で定めた金額を確認し、患者さんに案内をしましょう。

保険診療扱いではないので、レセプトの作成や病名・検査等の記載は不要です。

予防的投与が自由診療扱いになる理由

「自分のクリニックは保険医療機関だし、診療行為全部に保険証を使えるんじゃないの」と疑問に思った方や「患者に保険証が使えない理由を聞かれて説明できなかった」という経験をされた方がいらっしゃるかもしれません。

ここでは「なぜ抗インフルエンザ薬の予防的投与が自由診療扱いになるか」について説明します。

「理由は知らなくてもいいから、対応方法や患者への案内が分かれば大丈夫!」という方は次章の「会計や処方箋の注意点を確認しよう」にとんでください。

予防的投与そのものが保険診療の範囲外になっている

そもそもの話ですが、保険診療においては、原則として予防目的での投薬は認められていません。

健康保険法において、「療養の給付」(いわゆる保険診療)の範囲について下記のように定められています。

第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置、手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(健康保険法、令和7年1月13日現行施行より一部抜粋)

細かい部分ですが条文の中に「被保険者の疾病又は負傷に関しては」と限定されているため、病気になっていない予防投与自体が給付の範囲に含まれていない、と理解できます。

つまり、「健康保険は原則として病気やケガに対して使えるものであり、病気の予防に対しては使えません」ということになるのです。

これは国民健康保険法(国保の人)や高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢の人)でも同様に定められています。

きちんと法律で定められている点は覚えておきたいですね。診療報酬制度をはじめ、医療制度はかなり複雑ですが、各種法律等で細かく規定されているのです。

さらに、根拠として上記を裏付けするものとして「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて(保医発0321第5号、令和6年3月21日改正)」があります。

そこには「療養の給付と直接関係ないサービス」として「医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用」が挙げられ、

「インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与」が具体例として記載されています。

上記の理由により、抗インフルエンザ薬の予防投与は自由診療扱いになる(=保険診療ではない)ということになります。

薬剤の添付文書に、保険給付は治療目的の投与に限定される旨の記載がある

ご自身で薬について調べていた場合は、「薬の添付文書には効能・効果として予防投与について記載があるじゃん」と思った医療事務さんもいらっしゃるかもしれません。

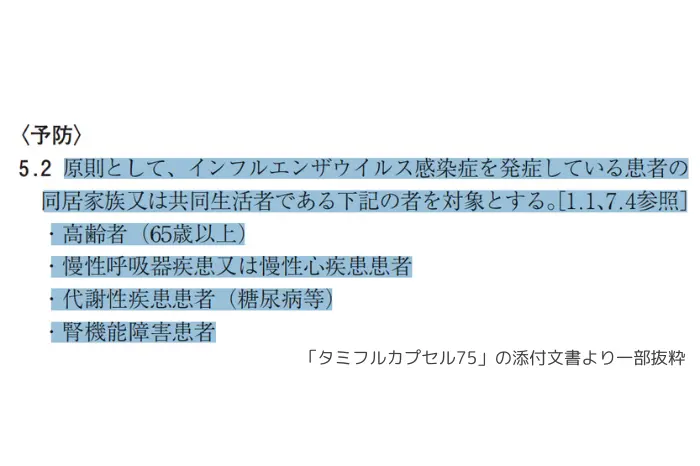

たしかに「タミフル」や「リレンザ」、「ゾフルーザ」などの添付文書をみると、「原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者である下記の者を対象とする。(以下、略)」とあります(上記各薬剤名をクリックまたはタップすると、日本医薬情報センターにある添付文書のリンクに遷移します)。

(参考として下記に一部抜粋の内容を添付します)

これはあくまで予防投与の対象であるだけで、保険給付の対象については別となります。

また、添付文書の後半をよく読むと、下記のような記載があります。

本剤は「A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療」の目的で使用した場合にのみ保険給付されます。(タミフルカプセル75の添付文書より一部抜粋)

添付文書にもしっかりと、予防投与では保険給付にならない旨の記載がありますね。

以上、

改めて抗インフルエンザ薬の投与においては、予防目的での投与は自由診療扱い(=保険適用外)となる点はお分かりいただけたかと思います。

会計や処方箋の注意点を確認しよう

では続いて、窓口業務を想定して、実務での注意点について確認をしていきましょう。

予防目的での処方のみの場合

患者さんへの案内について

受付時に患者さんから予防投与の希望があった場合、事前に自由診療になる旨は伝えておきましょう。

「自由診療」という言葉は患者さんには馴染みのない言葉だと思うので、「保険証が使えません」「自費の会計になります」といった表現で伝えるとよいでしょう。

案内のリーフレットがあれば、そちらを使って説明することも良いですね。

また、最終的な処方の判断は医師になるため、希望通りの処方ができない場合がある点は同意を得ておきましょう。

会計について

すべて自由診療扱いのみなので、院内で規定した金額を患者さんに請求します。

金額は医療機関によってそれぞれですが、初診または再診で料金を別に定める施設もあるようですね。

保険診療の場合は診察料と処方箋料(または処方料と薬剤料)なので、その金額を考慮して設定している施設が多いようです。

ちなみに、自由診療では原則として課税(消費税あり)の会計になります。

処方箋について(院外処方の場合)

院外処方の場合は処方箋の発行が必要ですので、発行された処方箋は患者さんにお渡しします。

これは通常の保険診療と同様の案内となります。

予防目的での処方+保険診療の処方併用の場合

患者さんへの案内について

こちらも受付時に患者さんからの予防投与の申出があった場合、下記の2点はお伝えして了承を得ておきましょう。

- 予防投与は自由診療になる

- 処方の判断は医師が行う

会計について

保険診療分と自由診療分の会計を分ける(請求書兼領収書と明細書を分ける)必要があります。

患者さんから支払いを受けるときは別々にお金を受領する必要はありません。

なお、この場合においては、いわゆる混合診療(保険診療と保険外診療の併用)にはあたらないと解されています。

処方箋について(院外処方の場合)

会計同様に、保険適用の薬(糖尿病や高血圧用などの治療薬)と保険適用外の薬(予防投与のタミフルなど)について、処方箋も区別する必要があるため、2枚以上に分けてお渡しします。

患者さんから保険診療にするように言われたら、どうしたらよい?

患者さん側の立場になればその気持ちはよく分かります。

ですが、保険診療での対応はお断りするしかありません。

保険診療の範囲は決められているわけですし、その根拠は前述のとおり法律で定められています。

こればかりは医療機関側でどうすることもできません。

脅してきたり、暴力をふるおうとする人がいたら、すぐに保安の方や警察の方などに相談する案件です。

たまーに「こっちは患者だぞ!患者の言うこと聞けや!」みたいな人が来院されますが、危険を感じたら上司に相談するなり警察呼ぶなりして自身の安全を第一に考えましょうね。

まとめ

ここまで抗インフルエンザ薬の予防投与の会計の取扱いについてまとめてきました。

毎年冬の時期にインフルエンザが流行するとされていますが、2025年は全国的に猛威を振るっているようですので、医療機関ではタミフルなどの予防投与の回数も増えるかもしれません。

2025年1月13日時点では一部の抗インフルエンザ薬が一時共有停止または限定出荷が報道されており、感染の拡大に対して薬の供給が追いついていないようです。

厚労省も抗インフルエンザ薬の適切な使用を呼びかけるなどしており、治療目的での投与が優先されることが予想されます(参考:抗インフルエンザウイルス薬の適正な使用と発注について(協力依頼)」、厚労省、令和7年1月9日の事務連絡)。

そうなると、予防投与目的での処方は多くはないのかもしれませんね。

今回の内容は以上となります。皆さんの参考になれば嬉しいです。

よければ、SNSでのフォローもお願いします!