令和6年10月に改定された医療DX推進体制整備加算の改定ですが、令和7年4月にも改定が行われます。

令和7年4月の改定では、何がどう変わるのか、そして、医療事務として何をする必要があるのかについて確認していきましょう。

本記事は下記のような方におススメの内容となっています。

- 令和7年4月以降、医療DX推進体制整備加算がどのように変わるのか知りたい

- 既に届出・算定しているが、改定に伴って施設基準の届出直しが必要か知りたい

先に結論をお伝えしておくと、下記の内容になります。

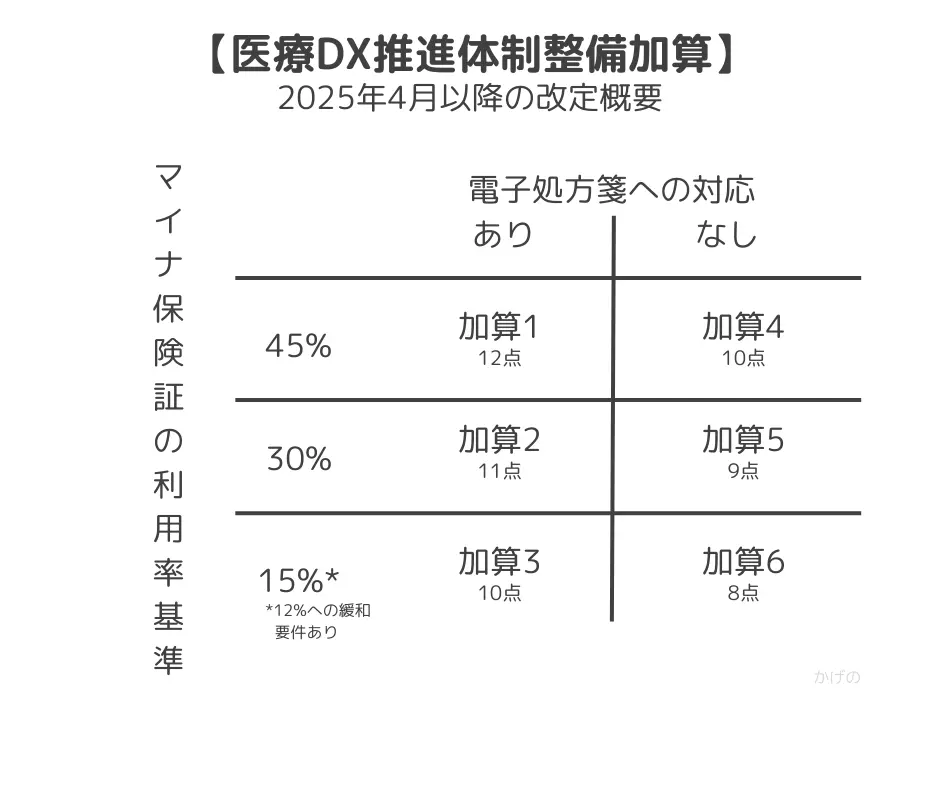

- マイナ保険証の利用率の実績要件の見直しと電子処方箋の導入有無によって6区分となる

- 電子処方箋を導入しており、加算1~加算3の算定をする場合は届出直しが必要

- 電子処方箋は未導入であり、加算4~加算6の算定をする場合は届出直しは不要

- 小児科外来診療料を算定しており、加算3または加算6の要件を緩和した基準を適用されて届出する場合は届出直しが必要

目次

令和7年4月改定の内容

冒頭でもお伝えしましたが、令和7年4月より、医療DX推進体制整備加算が見直されます。

これまではマイナ保険証の利用率の実績に基づき、加算1~3の3区分となっていました。

今回の改定においては、下記の2項目が見直しの対象となっています。

- マイナ保険証の利用率の実績要件

- 電子処方箋の導入有無

今回の改定の背景としては、さらなる医療DXの活用を推進したい、という国の意向があるようです。

令和6年12月2日に、新規での健康保険証は発行されなくなり、本格的にマイナ保険証の活用に移行する体制となりました。

そのような中、令和7年1月29日に中医協の中で医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱いについて議論がされました。

第603回の会議内で、医療DX推進体制整備加算の評価について、下記のような基本的な考え方が示されています。

第1 基本的な考え方

1.医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な見直しを行う。

2.医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算における電子処方箋の要件については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や令和7年1月 22 日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。

さらに、その具体的な内容として、下記が提示されました。

第2 具体的な内容

1.令和7年4月から9月までにおける、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。

2.医療機関については、医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の要件を見直し、電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、既に導入した医療機関において電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の医療機関の間で加算点数に差を設ける。

これまではマイナ保険証の利用率の実績によって加算区分が加算1~加算3に分かれていましたが、その実績要件の見直しと電子処方箋への対応有無によって、加算1~加算6へ区分が6つに増えることになったのです。

評価の観点に電子処方箋の導入有無が追加

前回の改定では、マイナ保険証の利用率によって加算の点数が変わりるようになりましたが、今回の改定では新たに電子処方箋への対応が評価の軸に加えられました。

電子処方箋の導入は、患者さんが直近の処方や調剤をされた内容の閲覧や、データを活用した重複投薬等チェックの結果確認が可能になることが期待されています。

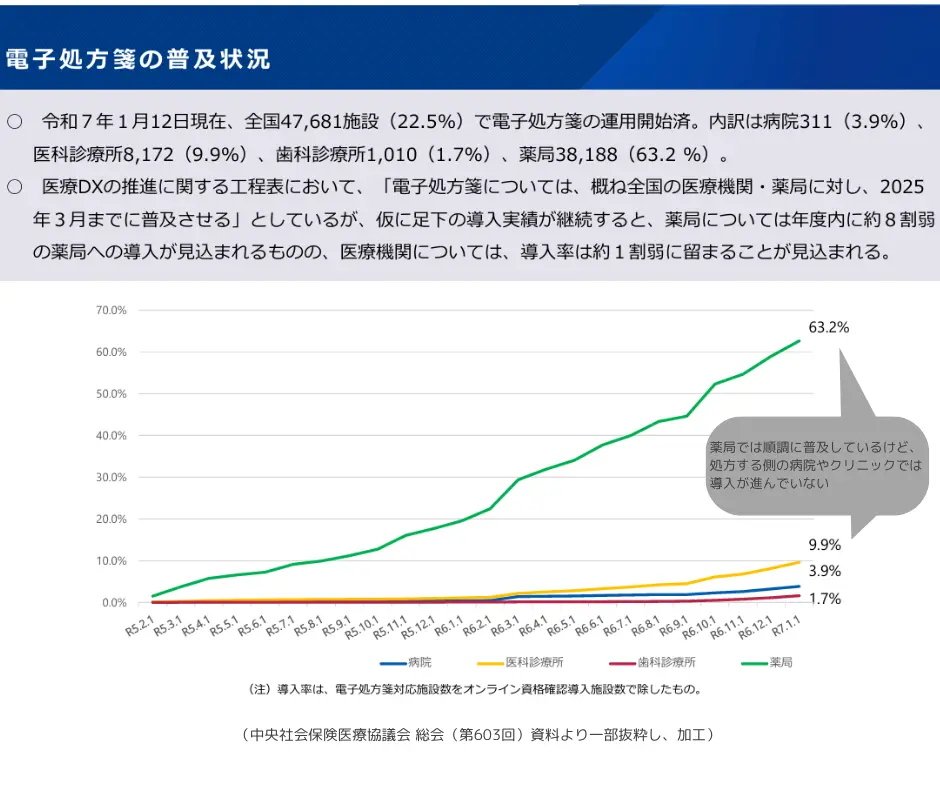

国としては医療DXの推進として電子処方箋の普及をしたいところと思われますが、令和7年1月時点では病院やクリニックへは電子処方箋の導入が想定よりも進んでいない結果が出ています。

こうした結果を受け、電子処方箋を導入している医療機関が高い点数をとれるように設定することにより、「高い点数がとれるなら、ウチも電子処方箋を導入しようかな」という医療機関が増えることを期待しているようです。

マイナ保険証の利用率実績の見直し

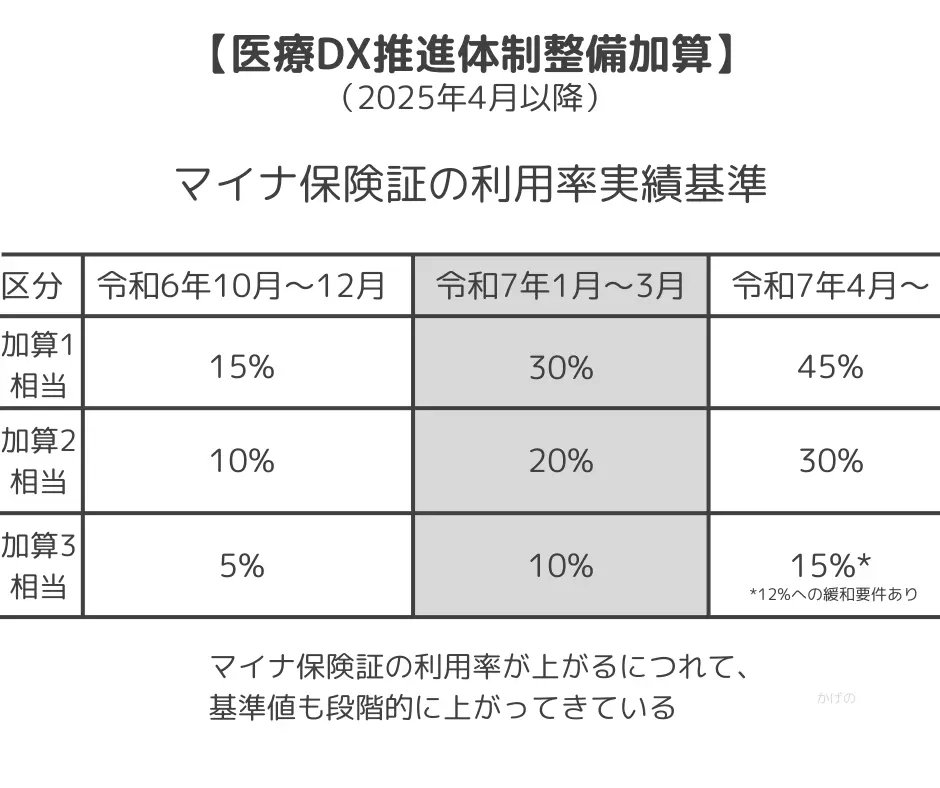

令和7年3月時点の現行と比較すると、下記の利用率実績は3区分で変更ありませんが、基準値が見直されています。

施設基準上のマイナ保険証の利用率実績について、加算1では「十分な実績」、加算2では「必要な実績」、加算3は「実績」を有することが求められています。

令和6年12月に保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証への移行が進んだことに合わせて実績の基準を見直したと考えてよいでしょう。

施設基準の変更はある?

大枠では変更はありませんが、加算の区分が増えたことや電子処方箋への対応を具体的な内容として明示したこと、マイナ保険証の利用率の実績要件緩和が追加されたことを受け、関連する基準が追記されています。

加算3または加算6を届出する場合であって、下記の条件すべてに該当する医療機関のみ、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができます。

【加算3または加算6における、マイナ保険証の利用率実績要件緩和の適用条件】

- 小児科外来診療料を算定している医療機関

- 前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関

ただし、この緩和措置については、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り適用できる、とされているので留意する必要があります。

中医協の会議資料ですが、参考として対比されたものを共有しておきますので、気になる方はご覧ください。

既に届出している場合、施設基準の届出直しは必要?

ご存知の通り、医療DX推進体制整備加算は施設基準の要件があり、算定するためには管轄の厚生(支)局に届出用紙を提出する必要があります。

加算が1~6に分かれることは前述のとおりですが、既に届出をしている場合、改めて届出直しが必要なのかを確認していきましょう。

令和7年4月1日から引き続き算定する場合について、疑義解釈通知をもとに3つのパターンに分けて解説していきます。

加算1~加算3の算定をする場合

令和7年4月1日までに新たな様式(別添7の様式1の6)による届出直しが必要です。

利用率の実績の他、施設基準を満たしているか届出前に確認をしましょう。

届出様式を見たい方向けに、参考としてリンクを貼っておきます。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(PDFページ466P)

なお、関東信越厚生局のページにはPDF版とWord版があります。

↑例として関東厚生局のページを共有しましたが、皆さんのお近くの厚生局のホームページにもあると思います。

お近くの厚生局ホームページを探す場合は、コチラからどうぞ。

加算3~加算6の算定をする場合

届出直しは不要です。

実績要件の緩和を基準として届出する場合

小児科外来診療料を算定している医療機関であって、医療DX推進体制整備加算3及び6のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのを「12%」とする場合、令和7年4月1日までに新たな様式(別添7の様式1の6)による施設基準の届出が必要です。

届出様式のリンクは前述の「加算1~加算3の算定をする場合」に記載したので、そちらを参照ください。

上位加算の算定ができないか、毎月確認をしよう

施設基準の通知や新たな様式(別添7の様式1の6)にも記載がある通り、一部の要件には経過措置が適用されます。

届出時点で満たしていなくても、経過措置を適用する場合は上位加算を算定できる可能性がありますので、1つ1つ確認をしていきましょう。

逆に、経過措置が終了した後、施設基準の要件を満たせなくなってしまうと、算定する加算が変更となります。

必要に応じて届出直しを行い、適切な診療報酬の請求を行いましょう。

また、利用率の実績に応じて算定できる点数が変わる点は現行通りとなりますので、こちらも毎月の実績を確認し、レセコンでの設定や担当者間での情報共有をしていく必要があります。

ちなみにですが、「在宅医療DX情報活用加算」についても、令和7年4月で改定となっていますので、関連する場合はあわせてご確認しておきましょう!